桑原 ゆう

桑原ゆう個展_演奏作品紹介

1曲目はかれこれ16年前、2003年に作曲した《ピグマリオン》です。

-----

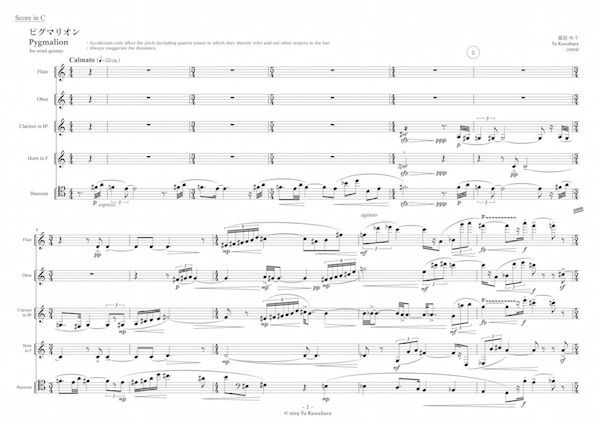

1. ピグマリオン(2003)

作曲年を見てお分かりのとおり、16年も前に書かれた、私の創作活動のプレリュードとでもいうべき作品。高校を卒業して間もない18歳の春、東京芸術大学に入学後初めて書いたのが、この木管五重奏曲《ピグマリオン》であった。あらためて見返すと、当時勉強していた作品や、好きで聴いていた作曲家がバレバレ…というような内容で、気恥ずかしさはあるものの、諸処の音の扱いに、すでに私の好みが反映されているようにも感じられる。

タイトルを見ると、その頃、ギリシャ神話とローマ神話を読み漁っていたことを思い出す。「ピグマリオン」はギリシャ神話に出てくるキプロス王の名で、彫刻の名人である彼は、自分の理想とする女性の像を彫り、その彫像に恋をしてしまう。人型への愛着、自己と他者など、いまも興味のあるテーマの種が、すでにここにあったことに驚かされ、昔の自分の作品に、創作とは自分を知っていく過程なのだと、あらためて教えられる。

《ピグマリオン》は、年に数回行われていた作曲科第二講座の試演会で、一学年先輩だった木管五重奏の皆さんにより初演された。その木管五重奏はアンサンブル・ミクストとして、それからずっと活躍されている。今回なんと、そのアンサンブル・ミクストが、初の個展のオープニングとして、意義深い再演をしてくださる(クラリネットの尾上さんは今回予定が合わず、西村さんがお引き受けくださった)ことを大変うれしく思う。

今回の再演にあたっては、当時の手書きの譜面からあらためて楽譜をおこし、アーティキュレーションやダイナミクス、テンポの指示に関しては、今の私の目線で、より演奏に適した形になるよう、少し手を加えた。しかしながら、16年前の私はほぼ別人の私であり、それ以上手を加えると当時の私の想いが死んでしまうので、改訂は不可能である。内容については全く手を加えずに再演される。

写真の譜例は、当時の手書きのものと今回使用するものからの抜粋です。

*

プログラム2曲目は、1曲目の2003年作曲《ピグマリオン》からびゅーんと15年タイムスリップし、昨年作曲の《だんだらの陀羅尼》です。フルート、クラリネット、打楽器、ピアノ、三味線、チェロの六重奏です。

-----

2. だんだらの陀羅尼(2018)

《だんだらの陀羅尼》は、《陀羅尼のまにまに》、《まだらの陀羅尼》、そしてデュオのための連作《風の陀羅尼》、《絃の陀羅尼》、《金糸の陀羅尼》などの「陀羅尼シリーズ」に属する作品。「陀羅尼シリーズ」は、法華経の陀羅尼品第二十六に出てくる「あに、まに、まね、ままね…」という呪文の言葉をベースにした作品群である。

陀羅尼品の呪文の言葉は、神々の名、もしくは、その異称の呼びかけの羅列によるもので、非常に強い力を持つそうだが、口に出してみた時の音やリズムそのものがとても面白い。この面白さの所以はなんだろうか、音の並びから何か規則性を見出せないかなど、様々な角度からこの呪文の言葉を咀嚼し、音楽に結びつけようと試みた。陀羅尼というと、瞑想的なものを想像するのが一般的かもしれないが、「陀羅尼シリーズ」は、そういったイメージではなく、日蓮宗の祈祷師により、木証の響きとともに陀羅尼品が唱えるときのすさまじい勢いや、唱える身体と唱えられる言葉とが完全に一致した状態から放たれる、スパークするようなエネルギーを音楽にしようとしている。

《だんだらの陀羅尼》は、本條秀慈郎氏とアンサンブル・アンテルコンタンポランのソロ奏者による演奏、そして、私自身の指揮で、2018年5月にパリで世界初演された。

*

アンサンブル2作品のあと、ソロ作品がつづきます。3曲目はトロンボーン独奏のための《ラットリング・ダークネス》です。

------

3. ラットリング・ダークネス(2015/17-18)

私がこれまで作曲をどうにかこうにか続けてこれたのは、さまざまな関わり合いのなかで、人からかけていただいた言葉が、節目節目で導いてくれたおかげだと思う。

村田厚生さんに最初に作品を演奏していただいたのは、初めて参加した日本音楽コンクールの本選会だった。その頃からトロンボーンは、私の好きな楽器ランキングのかなり上位で(どうも私は、昔から音を「曲げる」ことに興味があるらしい。)、その翌年、オーボエとトロンボーンの独奏を伴うダブルコンチェルト《Two Whales》を書いた。(ちなみに当時、私は武満徹『ジェモー』を知らなかった。この組み合わせは今までに無いだろうとの浅はかな考えで、オーボエとトロンボーンを独奏に選んだのだったが、後で『ジェモー』を知って、私ごときのアイデアなんてそんなもんだと、がっかりした覚えがある。)《Two Whales》も、日本音楽コンクールの本選会で、村田さんにより初演された。どちらも、自分が何を書いているのか、全く自覚のないころの作品で、スコアは真っ黒、ただただカオスな音響。しかも、初めてプロに演奏してもらうという洗礼を受け、リハーサルで大泣きした苦い想い出がのこっている。そんな私の作品に、村田さんは「21世紀の音がする」と言ってくださった。この言葉がどれだけ支えになったかわからない。私でも作曲を続けてもいいんだと、思わせてくれた。

それから、トロンボーン独奏のための作品を、いつか村田さんのために書こうと思いつつ、月日は流れ、《Two Whales》から10年近く経ち、やっと実現したのが《ラットリング・ダークネス》だった。これを構想するのと同時期に、声明の為の大きな作品を書いていた。そのテキストに用いたのが、ネイティブ・アメリカンのナバホ族が砂絵の儀式に用いる「風の歌」「夜の歌」というチャントである。彼らの言語の意味や音を、彼らの感じたのとできる限り同じように体験したいと、チャントや砂絵の儀式について調べているなかで「ラットリング・ダークネス」という言葉に出会った。「ラットリング」はガラガラヘビのガラガラの意味、つまり、「ラットリング・ダークネス」とは、ガラガラの闇という意味。日本の湿度の高い冷たい夜とちがう、ニュー・メキシコあたりの乾燥したエンプティな夜。その闇に漂うチャントの声を思い出すように思い浮かべ、トロンボーンの音で翻訳するような作曲を試みた。

村田さんに世界初演していただいたあと大幅な改訂を施し、ほぼ別の作品のようになって、昨年アメリカのボストンで、William Lang氏により改訂初演された。本日が改訂日本初演となる。

予習に、ぜひWilliam Lang氏の改訂初演の演奏をどうぞ。

youtu.be/x2IHhtG0ohk

*

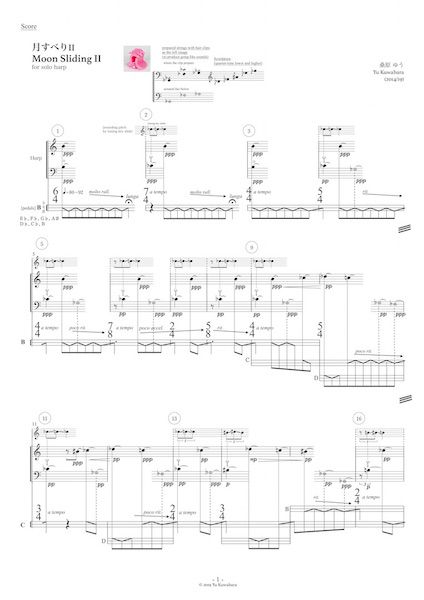

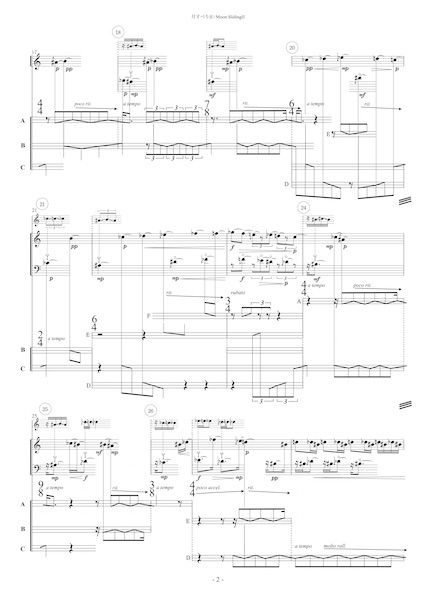

《月すべりⅡ》は独奏ハープのための小品で、もともとは2014年のダルムシュタット夏季現代音楽講習会のワークショップのために作曲された。ハープのための、見開き二ページのエチュードを書くのが課題で、私はペダル操作による「すべる」音に焦点を当てた。それ以降、奏者がペダル操作にさらに集中できるような記譜法を求め、手を入れたいと思いつつも、なかなか叶わなかった。今回あらためて取り掛かることができ、鈴木真希子さんが改訂初演してくださる。

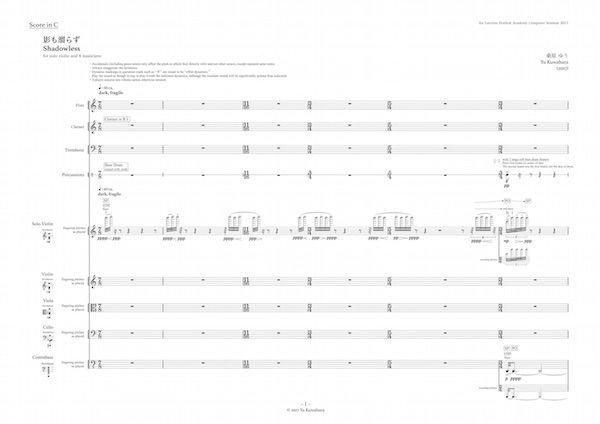

5. 影も溜らず(2017)

私の作品の多くは、日本のことばや文学作品にインスピレーションを受けて書かれている。《影も溜らず》のもとになったのは、泉鏡花の短編小説『海の使者』からインスピレーションを得て書いた、《水の声》というタイトルのヴァイオリン独奏曲である。《水の声》は、『海の使者』に用いられた「きりりりり」「きり、から、きい、から」「さっ、さっ、さっ」などの擬音を、ヴァイオリンの音で翻訳するようにして作曲した。橋がきしむ音なのか、岡沙魚(おかはぜ)という生き物の鳴き声なのか、奇妙な擬音は微妙に変化しながら何度も繰り返され、水の流れを呼び寄せると、たちまち渦を巻くようにして幻想的な光景がわっと立ちあらわれ...たかと思うと、すでにそれは遠ざかり、あとに残るは月の光ばかり。

《影も溜らず》は、《水の声》を独奏パートとしたヴァイオリン協奏曲で(《水の声》そのままではなく、変化しているところが多々ある)、ヴァイオリンによる擬音の羅列に陰影をつけたり、光を加えたりするようにアンサンブルパートが作曲されている。2017年夏に、ルツェルン音楽祭で初演された。

独奏ヴァイオリンパートを始めとして、すべての弦楽器には独特のスコルダトゥーラが指定されている。ヴァイオリンはes・d・f・e、ヴィオラはas・g・b・a、チェロはfis・g・gis・a、コントラバスはf・e・a・d・gと、コントラバスを若干の例外として、主に第二弦と第四弦とが極端に緩められ、半音階を形成するように調弦される。2014年に《水の声》が最初に構想されたときに発見した調弦で、2016年に作曲された弦楽三重奏のための《三つの聲》以降、多くの作品で用いている。「桑原本調子」とでも呼んだらよいかもしれない。その音程関係の必要性はもちろんのことだが、三味線の「さわり」のような効果を求め、響きの増幅や、思いがけないノイズを含む旋律線を描くために指定している。淡座を中心に、三味線の本條氏と長く協働してきたことにより、調弦は、その音楽世界で扱われる言語の文法の根幹をつかさどるものだと感じるようになった。時と場合にもよるし、奏者に無理はさせたくないとは思うが、曲によって調弦を変える三味線にならい、西洋の弦楽器でも、実現したい音楽に合わせた調弦に説得力を持たせることが可能なのではと思うことがある。

*

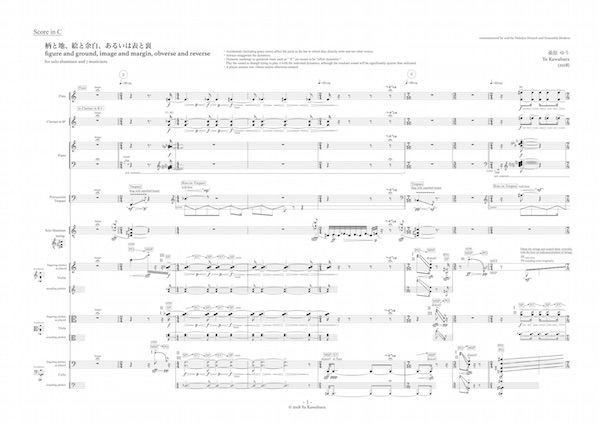

6. 柄と地、絵と余白、あるいは表と裏(2018)

柄と地、つまり、絵と余白の関係は、時間軸の変化によって転換し、余白が絵を裏側で支えているともいえる。余白が絵を支え、絵が余白を支える、こうした「瞬間の同時」について考えること。物事の境界や隙間に入り込んで「瞬間の同時」を複眼で捉えること。声明作品に携わるなかで、お世話になっている演出家の田村先生から教えていただいた、ものの見方である。

独奏三味線パートを山並みに見立て、アンサンブルパートはその稜線を浮き上がらせる、向こうの空の遠景とする。時間によっては、闇と一体化して山容が消え、星の瞬きや家並みの街明かりに惹きつけられる。つまり、アンサンブルの方が優勢となる。柄と地、絵と余白、あるいは表と裏のせめぎ合いをベースに、独奏パートとアンサンブルとの関係性を改めて考察しようと試みたのがこの三味線協奏曲である。

もうひとつ念頭にあったのは、アンサンブルが、三味線の音の余韻を彩ったり、増幅したり、三味線のジェスチャーを極端に強調したりする、つまり、アンサンブルを三味線のエフェクターとして用いるような扱い方である。三味線の絃から伝わった空気の振動が、そのままアンサンブルの音として表出するようなイメージである。

《柄と地、絵と余白、あるいは表と裏》は、昨年10月にフランクフルトにて、馬場武蔵氏による指揮、本條秀慈郎氏の独奏とアンサンブル・モデルンにより、世界初演された。

*

7. にほふ(2012-13/18-19)

中学生のころから源氏物語を読むのが好きだった。初めて書いた歌曲、芸大学部二年次の提出作品のテキストには、源氏物語の和歌から三首を選んで用いた。その頃から、宇治十帖で、薫の君と匂宮が対照的な存在として描かれているのを不思議に思っていた。「薫る」と「匂う」は、現代ではどちらも同じような意味で使われているが、実は両者の違いは大きいように感じ、紫式部はその違いを、薫の君と匂宮を通して端的に表現しているのではと感じていた。

「薫る」と「匂う」について調べてみると、「薫」はもとから嗅覚に関する漢字であったが、「匂う」はもとは嗅覚よりも視覚の面で言われることが多く、万葉集の頃は光に関係する言葉、すなわち視覚で感じる美しさを言う言葉であり、美しく咲いている、美しく映えるという意味で使われることが大半であった。万葉集の末期から古今集の時代になると、嗅覚で感じる心地よさを言うことも徐々に増え、そのうち「匂う」は視覚よりも、嗅覚の面で言われることが多くなっていったようだ。

誰でも知っている箏歌「さくら さくら 弥生の空は 見わたすかぎり 霞か雲か 匂いぞ出ずる いざや いざや 見に行かん」の「匂い」は視覚で感じる美しさで、桜の花が霞や雲と見紛うばかりに見わたすかぎり美しく咲き始めた、というのである。本居宣長の「しき嶋の やまと心を 人問はば 朝日ににほふ 山ざくら花」の「にほふ」も同じである。山桜は春、淡い紅色の花と赤褐色の葉が一緒に出る。その淡紅色と赤褐色が入り混じり、朝日に照らされ光り輝いている美しさを「匂う」と言っているのである。

つまり「匂う」とは、人の嗅覚と視覚、その両方に訴えてくる美しさ、心地よさが言われてきた言葉なのである。それを考えたとき、多少突飛な考えではあるが、そこにもう一つの感覚、聴覚を加えることはできないかと思った。「匂う」ような音楽は書けないかと考えたこと、それがこの作品「にほふ」のベースになっている。構想したのが数年前のため、音の扱いよりも構成に興味が移ってきた近作より、リニアにつながっていくような音楽として書かれている。

《にほふ》は、2013年に、グラーツでの現代音楽フェスティバル「impuls」のプログラムにて、Enno Poppe氏指揮、クラングフォーラム・ウィーンにより試演されたが、その後、初演の日の目を見ることがなく、その時の想いを成仏させるようなつもりで大幅な改訂を施し、今回が世界初演となる。

なお、この作品を書き上げてからしばらくたって、「匂う」には中世に音や声など聴覚の心地よさを言った例もあると知って、うれしくなった。

*

2019年7月13日(土)・19日(金)

影も溜らず ー 淡座リサイタルシリーズVol.1 桑原ゆう個展

プレイベント ー 自作語りとミニライブ

♦︎プレイベント ー 自作語りとミニライブ

日時/2019年7月13日(土) 開演18:00 (開場17:30)

場所/JBSトレーニングセンター (東京都港区西新橋2-3-1マークライト虎ノ門9F)

演奏/三瀬俊吾 (ヴァイオリン)、竹本聖子 (チェロ)、本條秀慈郎 (三味線)

チケット料金 (ドリンク付き)/19日もご来場の方: 1,000円、プレイベントのみご参加の方: 1,500円

♦︎影も溜らず ー 淡座リサイタルシリーズVol.1 桑原ゆう個展

日時/2019年7月19日(金) 開演19:00 (開場18:30)

場所/東京オペラシティ リサイタルホール (東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワーB1F)

プログラム/全曲、桑原ゆう作曲作品

ピグマリオン (2003) 木管五重奏のための

だんだらの陀羅尼 (2018) 6人の奏者のための【日本初演】

ラットリング・ダークネス (2015/17-18) トロンボーン独奏のための【改訂日本初演】

月すべり Ⅱ (2014/19) ハープ独奏のための【改訂世界初演】

影も溜らず (2017) ヴァイオリン独奏と8人の奏者のための【日本初演】

柄と地、絵と余白、あるいは表と裏 (2018) 三味線独奏と7人の奏者のための【日本初演】

にほふ (2012-13/18-19) 16人の奏者のための【世界初演】

演奏/水戸博之 (指揮)、梶川真歩 (フルート)、本多啓佑 (オーボエ)、西村薫 (クラリネット)、中田小弥香 (ファゴット)、籠谷春香 (トランペット)、嵯峨郁恵 (ホルン)、村田厚生 (トロンボーン)、中山航介 (打楽器)、大田智美 (アコーディオン)、鈴木真希子 (ハープ)、大須賀かおり (ピアノ)、三瀬俊吾 (ヴァイオリン/淡座)、松岡麻衣子 (ヴァイオリン)、笠川恵 (ヴィオラ)、竹本聖子 (チェロ/淡座)、佐藤洋嗣 (コントラバス)、本條秀慈郎 (三味線/淡座)

チケット料金/一般: 4,000円、学生: 3,000円

宣伝美術/川村祐介

主催・企画/一般社団法人淡座

協賛/株式会社エボラブルアジア、日本ビジネスシステムズ株式会社

後援/株式会社システムアリカ アートジョイ